◆受賞作品・選評

【貧困ジャーナリズム大賞】 2作品

「労組と弾圧-関西生コン事件を考える」(毎日放送「映像’24『労組と弾圧』制作班」)

のべ11人もの無罪確定者を出した労働組合弾圧、関西生コン事件は、その異様さや規模にもかかわらず、マスメディアは沈黙を続けてきた。そうした中で、本作は地上波で初めて、しかも渦中の関西地域で制作・放映されたことが高く評価された。先行作品として、日本の労働組合政策による貧困を指摘した書籍『賃金破壊』(2022年本賞候補作、著者が審査員だったため辞退)、ドキュメンタリー映画「ここから」(2023年貧困ジャーナリズム賞)があるが、本作は、元警視総監、無罪判決を出した裁判官、経営側、SNSによる組合へのヘイトスピーチを拡散した団体幹部などを直接取材して生々しく映像化し、先行作品の蓄積を大きく進めたことでも大賞に推された。

ドキュメンタリー「いのちのとりで」(鹿児島テレビ「生活保護」取材班)

なぜ生活保護費が一律に最大1割も引き下げられたのか。受給する側の生活を映しながら引き下げの是非を問いかける。各地の受給者たちが裁判を起こし、半数以上で引き下げは違法との判決が出ている。「いのちのとりで」の生活保護。芸人の親族の生活保護受給批判から始まった“生活保護バッシング”でテレビがさらに偏見と憎悪を拡大させた。そこに便乗した自民党と厚労省という構図。生活保護法の立法当時の精神に立ち返って、制度が歪められている現状を検証した。経営が困難な時代の地方民放局が担ったことに報道者としての矜恃を感じる。生活保護史を通観するスケール感あふれるドキュメンタリーを世に送り出したことに深く敬意を表する。

【貧困ジャーナリズム特別賞】 2作品

書籍「ルポ低賃金」(毎日新聞記者 東海林智。地平社)

著者は「貧困と労働」とを取材対象として、現場を歩き発信してきた。『ルポ 低賃金』地平社には、著者のこれまでの知見を最大限に活用しながら、2020年代日本の新たな「貧困と労働」の現場を歩いている。特殊詐欺、アマゾン宅配労災、無期転換の陥穽、非正規公務員などなど。冷静な筆致ではあるが、この社会の理不尽への深い憤りと悲しみを著者は隠さない。ときには涙を流しながら取材を続ける。数字やグラフで表面的に知る「低賃金」とはまったく違う緊迫した現実に読者は衝撃を受ける。同時に、まっとうな労働と尊厳のある社会をめざそうと熱く温かいメッセージを一貫して発信している本著と著者は貧困ジャーナリズム特別賞授賞にふさわしい。

ドラマ「むこう岸」(ランプ株式会社/石井智久・吉川久岳、NHKエンタープライズ/西村崇、NHK/齋藤圭介)

安田夏菜氏の小説『むこう岸』(貧困ジャーナリズム大賞2019特別賞受賞)をドラマ化。病気の母と幼い妹とくらす中学生のヤングケアラーの少女と進学校の中学校の勉強についていけずに少し元気を失っている少年との出会い。外国にルーツをもつ少年に勉強を教えることなどを通じて少しずつ元気を取り戻す少年。進学の希望を持っているがあきらめかけている少女に、生活保護を利用しながら進学する方法があることを子供たちに伝え励ます大人たち。生活保護制度の世帯分離が登場するテレビドラマはおそらく初めてだろう。子供たちを取り巻くさまざまな困難を子供たち自身が受け止め、権利を主張し乗り越えていこうとする姿は視聴者に感動を与える。

【貧困ジャーナリズム賞】 10作品

新聞連載「貧困連鎖からの脱出―伴走型支援の挑戦」(共同通信社編集委員 池谷孝司)

貧困の連鎖防止のための子どもの学習・生活支援事業等、埼玉県は2010年から全国に先駆け、生活保護世帯の中学生を対象に高校進学に向けた学習支援事業として開始した。通称「アスポート事業」と呼び、その後、生活困窮世帯まで拡大、現在は子ども、保護者に対する生活習慣・育成環境の改善、教育及び就労に関する支援等の生活支援も行う。

同県ではその多くを一般社団法人彩の国子ども・若者支援ネットワークが受託、「無料塾」開設、家族を丸ごと支える訪問支援が特徴とされ、その実態を4つのパートに分けて60回、1年かけて連載した。

全国的には「貧困の連鎖」防止のため、自治体が地域の実情に応じて、地域資源の活用、地域の学習支援ボランティアや教員OB等の活用で進めているが、委託先確保や財源確保が困難、対象児童が少ないなど、実施率の向上が課題とされているなか、この連載は、事業の重要性、必要性を現場取材を通して明らかにした。

新聞連載「希望って何ですか 続・貧困の中の子ども」(下野新聞社編集局子どもの希望取材班)

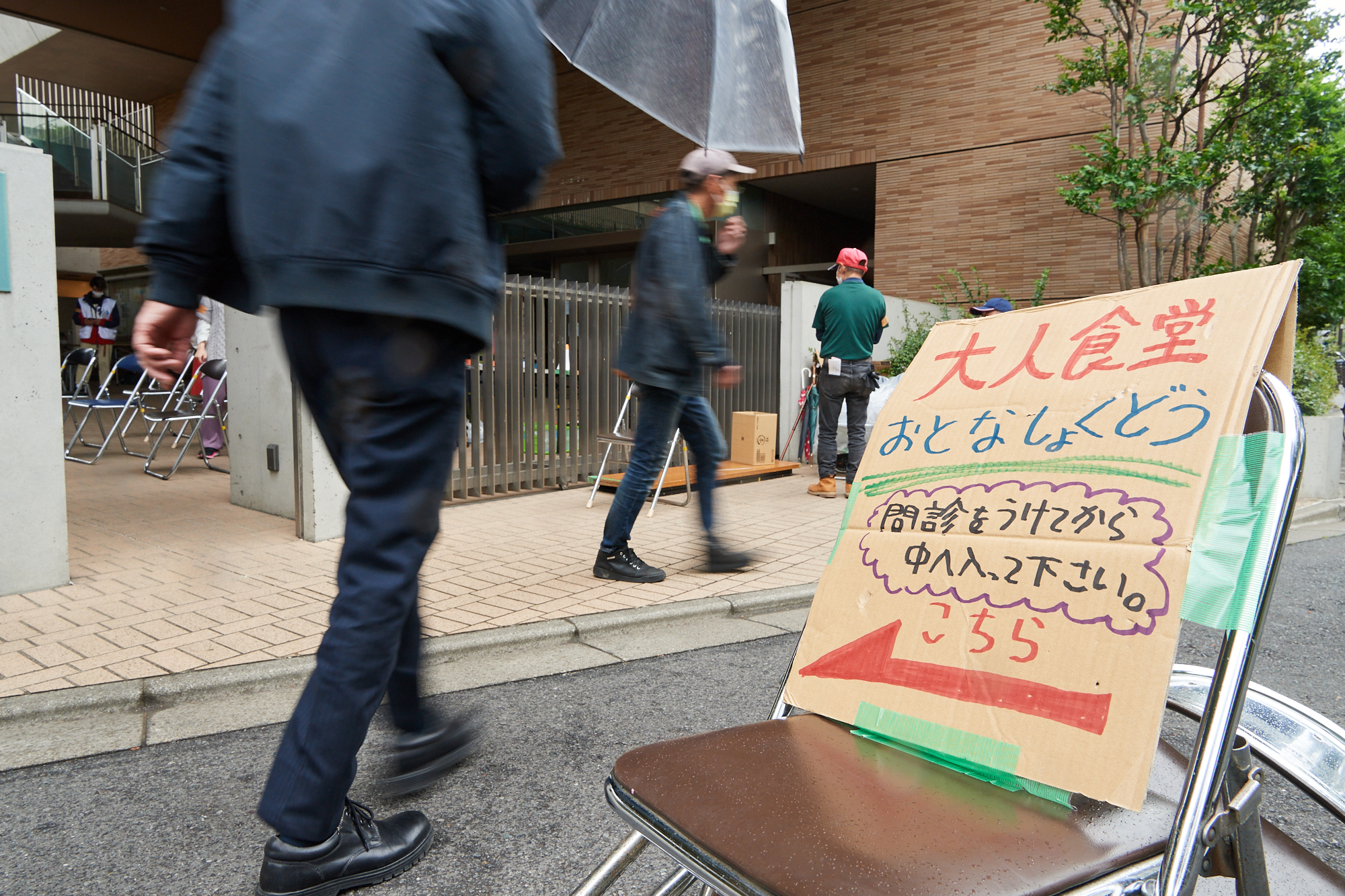

2024年元旦の一面記事は下野新聞社の強い意欲を感じさせる「これまでの10年とこれから/子どもの声に耳澄ます」。半年間の連載、その集大成として三つの提言。①発見、支援、つながり続ける仕組みの充実を ②誰もがアクセスできるよう、安全網の再構築を ③取り組みを続けない限り子どもの貧困は悪化する認識を。2014年1月に子どもの貧困対策推進法が施行。その際に連載された”希望って何ですか 貧困の中の子ども”(2014年貧困ジャーナリズム大賞を授賞、ポプラ社で書籍化)、そしてパワーアップされた10年後の続編。地域社会へのコミットメントを感じさせる記事、見出しと写真だけ見ても内容の分かる構成、識者・足立区・英国での取材等々。後日談として記者が支局で始めた「子ども食堂」。栃木県で暮らすの良いかも!2034年の続々編に期待!!

KNBふるさとスペシャル「半透明のわたし 生きる権利もとめて」(北日本放送(株)報道局 吉田颯人)

生活保護の受給率が日本一低い富山県で学ぶ22歳の女子大生。生活保護を受ける家庭の子が大学で学ぶには規則上高い壁があり、世帯の分離など事実上の制約が伴う。憲法25条で保障された生存権が根底にあるのに偏見は今も根強く、厚労省が一律に行った保護費の引き下げで「健康で文化的な最低限度の生活」はますます遠くなった。受給者が少ない地域で生活保護を受ける人は存在しない人間と扱われ、「半透明」の存在だという本人の訴えは切実だ。そんな受給者に弁護士の西山貞義さんは徹底して寄り添う。共感の背景には自身の困窮体験があった。受給者の揺れ動く心境を、当事者の若者が描いたイラストで可視化させるなど映像的な工夫も光った。

新聞連載「ホームレスは、どこへ行った-岐阜の現場から-」(岐阜新聞社 山田俊介ほか取材班)

岐阜市における生活保護の水際作戦問題を告発。連載記事以前の岐阜市役所では、職員が内部告発するほど、生活保護の不適切な運用がなされていたが記事が発端となり市議会で問題となり運用が改善された。行政・市民団体(岐阜・野宿生活者支援の会他)・新聞社の関わりが素晴らしく、モデルケースが示された。また、市生活保護担当課職員が道の駅で車上生活している方にアウトリーチするまでに変化した。地域における新聞社の役割を再確認させた好連載、今後に期待したい。

書籍「ルポ『ふつう』という檻~発達障害から見える日本の実像」(信濃毎日新聞社「ふつうって何ですか?-発達障害と社会」取材班。岩波書店)

「発達障害」という概念が普及するなかで、「個性」とされていたものが、「障害」として仕分けされ、「ふつう」から外されていく事態が目立っている。教育現場でも労働現場でも、「いろいろな人がいるから」と、受け止められてきたものが、「障害」というレッテルを貼ることで切り捨てられる。そんな実態を丹念に追い、背景にある「国際競争に勝つための教育」政策や、民間参入による支援のビジネス化の危うさを抉り出したルポだ。そこには「生産性」という単一のものさしで人間の可能性を否定し、その結果、むしろ「働けない人」を作り出していくという、新しい貧困がある。「貧困」は単なる欠乏のことではないことを痛感させる力作だ。

ETV特集「あなたの隣人になりたい-“難民”の人々と歩む-」((株)テムジン/房満満)

昨年6月10日に施行された「改正出入国管理法」施行の直前に制作・放送された番組。難民申請を求めながら生活困窮する外国人が急増している。生活困窮者支援を幅広く展開してきた「つくろい東京ファンド」が、外国籍の困窮者支援に対応せざるをえなくなっている状況を追うことによって、現場で何が起きているのかをわかりやすく映像化している。就労制限され、生活保護制度も利用できないために、あっという間に困窮状態に追い込まれる。日本政府もまったく手を打っていないわけではないが、事態の大きさに対して、あまりにも貧弱な対策でしかない。さまざまなデマも含む排外主義的な言説が飛び交う中、冷静に事実を追った貴重な番組だった。

新聞連載「砂上の安全網」、「続・砂上の安全網」(東京新聞 小松田健一)

生活保護費を1日1000円しか渡さなかった上に満額支給しなかったことなどの違法・不当な運用が表面化した群馬県桐生市の問題を継続的に取り上げた連載記事。同市で生活保護の申請を拒まれた当事者などにいち早く取材を重ね、問題点を明らかにした意義は大きい。同市で以前から続いていた利用者の尊厳を傷付ける対応や、警察官OBを配置していたことの問題点などを掘り下げ、統計データも踏まえ、生活保護の利用を抑制する運用が常態化していた実態を浮き彫りにした。同市の問題を取り上げつつ、日本の生活保護制度が機能不全に陥り、「最後のセーフティネット(安全網)」が形骸化している現状を伝え、制度改善の必要性を明らかにした優れた報道だ。

書籍「なぜ日本は原発を止められないのか?」(ジャーナリスト 青木美希。文春新書)

某新聞社の記者職を外されながらも、独自取材で、「原発安全神話」の偶像に迫った。

大手電力が再エネ事業者に出力制御を行う裏で、避難指示解除や復興イベントが進み、ふるさとを喪った避難者は忘れ去られようとしている。

汚染水放出への漁業者の怒りの声、避難者の孤立や自死はなかったことにされ、浮かび上がるのは原子力ムラの構造だ。「村長」は内閣総理大臣、大電力会社から政権への献金、原発マネーの癒着であり、政•官•業•学そしてメディアがグルだ。

原発報道は言葉狩りが行われ真実が伝わらないようにされる。学者を取り込み、自分たちが通したい説を「科学的」とし、それ以外は風評加害と言い募る。避難計画なくも、原発回帰や延命の再稼働がムラをあげての優先事項だ。

発表依存とチェック機能の不在、言論規制などマスコミの劣化は社会の貧困の証である。沈黙は加担であり真実は隠せない、歩みを止めない青木美希にジャーナリズムの本質をみる。

新聞連載「高齢単身女性の貧困をめぐる一連の報道」(朝日新聞東京社会部)

65歳以上の高齢で一人暮らしの女性の4割が、相対的貧困の状態にあることが調査で明らかになり、今まで注目されてこなかった埋もれた貧困問題にスポットをあてた一連の取材、報道。なぜ、高齢単身女性の貧困は注目されてこなかったのか?

「男性中心社会」による貧困のとらえ方そのものに男女の役割への偏見があり、「男女平等」が唱えられても、社会システムの中には定着することなく、女性は養われるものという社会の構造的な問題が連綿と続いてきた結果だった。

DV、離婚や死別によって世帯単位モデルを外れることで、高齢期に一人暮らしの女性の生活が成り立ちにくいのは「自己責任」ではない。

根本的解決には社会的に温存されてきたジェンダー格差、男女の賃金格差の是正、年金の「個人モデル化」の徹底を、とする専門家の指摘も引き出している。

書籍「黴の生えた病棟で ルポ神出病院虐待事件」(神戸新聞取材班。毎日新聞出版)

精神病院に入院中の患者へのおぞましい集団虐待事件。その真相を追う中で、割り切れない、底知れない気味の悪さを感じた記者たちが、事件の背景を深掘りし、言語化の努力をした力作。精神病棟には日本社会の矛盾や病理が凝縮されている。人間よりも利益優先。生産性に劣る者を、役に立たない異分子として差別・排除する。声を上げられない当事者の見えない存在。弱者が弱者を叩き、それが匿名性や同調圧力などにより強化される。虐待をしたのは特別な人間ではない。傍観していれば、カビのように足元に広がり、自分も加害者や被害者となる。貧困問題にも共通する構造を指摘し、組織や社会を見直し、私たちは何をしたらいいのかを考えさせる優れた作品である。